Calcio Basilea - Fussball und Migration

(Fussball - die Weltsprache)

„Die Migration ist ein wichtiger Bestandteil der modernen Gesellschaft. Die Schweiz hat auf diesem Gebiet Vorbildcharakter: Hier leben drei Millionen Menschen mit Migrationshintergrund – die meisten sind gut integriert. Das ergibt eine lebendige gesellschaftliche Mischung, neue Qualitäten, mehr Know-how, nicht zuletzt im Fussball. Viele Secondos verfügen über mehr Begeisterung und Talent als Einheimische. Der Fussball bietet ihnen die Möglichkeit, Träume zu verwirklichen, die eigenen Grenzen hinter sich zu lassen. Auf dem Fussballplatz sind alle gleich. Es gibt keine sozialen Unterschiede. Es ist wohl nirgends so schnell ein sozialer Aufstieg möglich wie im Sport – und da spreche ich nicht nur für den Spieler selber. Die ganze Familie kann davon profitieren. Dies ist bei Immigranten sicher ein verstärkender Antrieb (...)

Die Schweiz ist so stark, weil sie es schafft, viele Kulturen zusammenzubringen. Das Multikulturelle ist der vielleicht grösste Trumpf der Schweiz überhaupt. Und der Fussball ist dafür ein wunderbares Vorbild“ (Ottmar Hitzfeld 2018 in einem Gespräch mit Thomas Renggli)

[nachfolgende, einführende Zitate sind dem Buch 'Das Jahrhundert der Italiener in der Schweiz' entnommen]

„Das Jahrhundert, in dem die italienischen Immigranten erst die auffälligste und später mit Abstand zahlreichste ausländische Minderheit in der Schweiz waren, beginnt in den frühen 1870er Jahren mit dem Bau der Gotthardbahn – nachdem der Niederlassungs-Konsularvertrag von 1868 im Sinne des Liberalismus klare Verhältnisse geschaffen hatte – und es endet im Laufe der 1980er Jahre. Die italienische Diaspora – schätzungsweise haben sich in diesem Zeitraum rund fünf Millionen Italiener und Italienerinnen als Arbeitskräfte in der Schweiz aufgehalten - ist heute stark geschrumpft“ (Ernst Halter)

„In den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts hatte sich die Schweiz in eine riesige Baustelle verwandelt. Die grossen Strassen- und Eisenbahnbauten, die Trockenlegung der Sumpfgebiete, die Begradigung der Wasserläufe, aber auch das Wachstum der grösseren Städte hatte eine immense Masse von (hauptsächlich italienischen) Arbeitskräften angezogen“ (Tinardo Gatani)

„Machten die Italiener 1850 noch weniger als 10% der Ausländer in der Schweiz aus, so stieg ihr Anteil bis 1910 auf annähernd 37%, womit sie die Franzosen weit hinter sich gelassen und beinahe zu den Deutschen aufgeschlossen hatten. Schätzungsweise drei Viertel stammten aus Nord-, knapp ein Viertel aus Mittelitalien. Insgesamt betrug der Ausländeranteil 1914 16%. 1910 waren 40% der Bauarbeiter Ausländer. Von den in der Schweiz erwerbstätigen Italienern arbeiteten 44% auf dem Bau“ (Adrian Knoepfli)

„Politische und wirtschaftliche Gründe führten dazu, dass in der Zwischenkriegszeit die Immigration aus Italien eher rückläufig war. Während 1910 noch 202'809 Italiener in der Schweiz lebten, waren es 1920 noch 134'644 und 1930 schliesslich lediglich 127'093. Zu diesen Zahlen addiert werden müssen die Saisonarbeiter (…) Die Einbürgerungen pendelten zwischen 1913 und 1930 auf einem jährlichen Mittel von 1013 Personen (…) Ab 1924 verbesserte sich die Lage auf dem schweizerischen Arbeitsmarkt und der Bedarf an italienischen Arbeitskräften stieg namentlich im Baugewerbe und Dienstleistungssektor bis 1930 kontinuierlich. Um den Anteil der ausländischen Bevölkerung nicht zu erhöhen, wurde der kurzfristige Aufenthalt zum Prinzip erhoben (Rotationsprinzip). Die Italiener sollten als Saisonarbeiter nur als Aufenthalter betrachtet werden (...) Mit der Annahme des Bundesgesetzes vom 26.3.1931 über den Aufenthalt und die Niederlassung der Ausländer und der entsprechenden Vollzugsverordnung vom 5.5.1933 verfügte die Schweiz über einen Gesetzesapparat zur Regulierung der Immigration auf dem Arbeitsmarkt. Am 1.8.1934 trat die Erklärung vom 5.3.1934 über die Anwendung des Niederlassungs- und Konsularvertrages vom 22.7.1868 zwischen der Schweiz und Italien in Kraft. Sie garantierte italienischen Staatsbürgern, die sich während einer Dauer von fünf Jahren ununterbrochen regulär in der Schweiz aufgehalten hatten, den Anspruch auf bedingungslose Erteilung einer Niederlassungsbewilligung. Diese Personen hatten von nun an das Recht, Arbeitsplatz, Beruf und Wohnort frei zu wechseln“ (Gérald und Silvia Arlettaz)

„Die drei Jahrzehnte zwischen 1945 und 1974 waren in der Schweiz Jahrzehnte der italienischen Einwanderung im ganz grossen Stil (…) 1948 wurde die Anwesenheitsdauer, die einem Ausländer den Anspruch auf dauernde Niederlassung in der Schweiz gab, auf zehn Jahre erhöht (…) 1949 wurde der Stellenwechsel für bewilligungspflichtig erklärt (…) Ein Hauptpfeiler der Einwanderungspolitik bestand in der Verwehrung des Familiennachzugs. 1960 folgten neue Richtlinien, die den Familiennachzug generell nach drei Jahren ununterbrochenen Aufenthalts zur Regel erhoben“ (Josef Martin Niederberger)

1960: rund 346'000 Italiener in der Schweiz.

1964: Migrationsabkommen brachte erhebliche Verbesserungen für italienische Arbeitskräfte. Neu konnte nach fünf Jahren der Arbeitsplatz und Wohnsitz gewechselt werden und Saisonniers erhielten eine Jahreaufenthalter-Bewilligung. Behörden gestatteten nach 18 Monaten statt wie bisher 36 der Ehefrau und den minderjährigen Kindern den gemeinsamen Wohnsitz mit dem Familienhaupt (erleichterter Familiennachzug).

1970: annähernd 600'000 Italiener lebten in der Schweiz.

1974: im Zeitraum von vier Jahren verschwanden während der Wirtschaftskrise etwas 300'000 ausländische Arbeitskräfte mit Ausweisen A und B vom schweizerischen Arbeitsmarkt.

1982/83: die Beschäftigung ging durch die Rezession um 2% zurück, davon 47% Abgang ausländischer Arbeitskräfte.

Von Mitte der 60iger Jahre bis 1975 erschien im Anzeiger Baslerstab zehn Jahre lang wöchentlich die Beilage 'Per Voi' mit Verkaufsinseraten, Stellenanzeigen, Wohnungsangeboten und vielem mehr als Informationsangebot für die italienischen Gastarbeiter.

Unione Sportiva Italiana Basilea - etwas Heimat in der Fremd (Foto undatiert)

Drehen wir das Rad trotz vieler nicht mehr existierender Clubs und der spärlichen Quellen noch einmal zurück. Bei den Congeli brachten noch vor der offiziellen Gründung 1907 die Ferralli-Buben die Ballen aus dem eigenen Quincailleriewaren-Geschäft auf die Margarethenwiese: die Familie war aus Genf in die Region gekommen. Die Jubiläumsschrift des FC Allschwil erwähnt die Mühleweg-Kickers, die sich vor allem aus Italienern rekrutiert und in der kargen Freizeit leidenschaftlich Fussball gespielt haben sollen. Unter den Initianten von Fortuna Birsfelden finden sich die Herren Guerrino und Santi. Einflüsse der Zuwanderer, die ab etwa 1890 vor allem als Bauarbeiter in die Region gelangten, hat es also bereits vor der Gründung des 'Italienischen Sportvereins Basel' 1922 gegeben.

USI Bottecchia (I):

Die auch dem Radsport verschriebene Unione Sportiva Italiana Basilea verlor das Finalspiel um die erste (offizielle) Baselstädtische Meisterschaft gegen den FC Fortuna nach Verlängerung mit 0:1. Danach wurde sie wegen Nichterfüllung finanzieller Verpflichtungen wieder gelöscht.

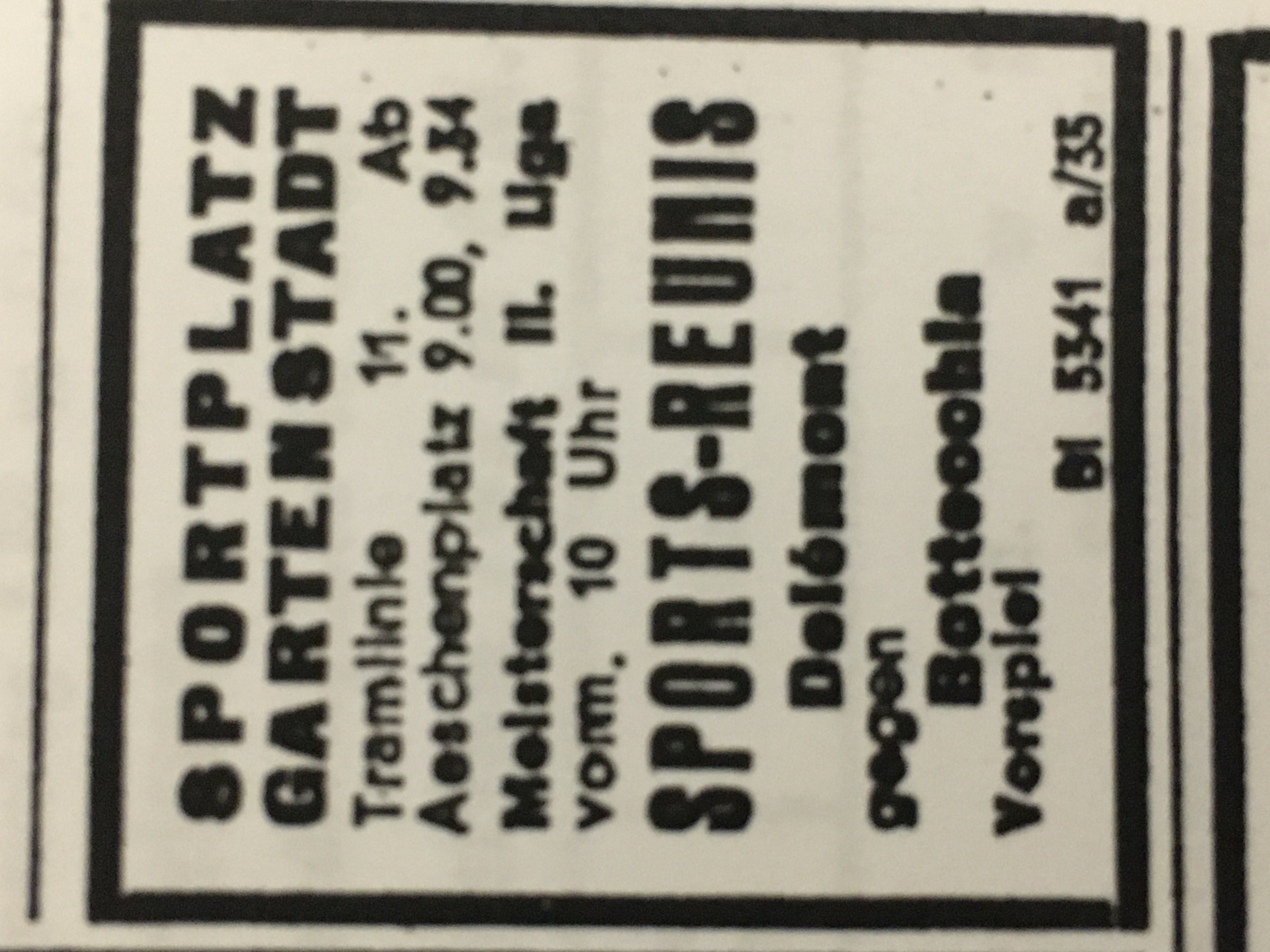

Ab 1928 führte die USI, welche ihr Terrain etwas ausserhalb bei der Gartenstadt in Münchenstein bezog, zu Ehren des gewaltsam ums Leben gekommenen Tour de France-Siegers Ottavio Bottecchia seinen Namen im Anhang. 1933 wurde dem zweiten Aufnahmegesuch vom Schweizerischen Verband stattgegeben. Der Club stieg von der 4. in die 2. Liga auf („die Italo-Basler haben eine äusserst harte und schnelle Mannschaft zur Stelle“) und auch seine A-Junioren, welche 1942 in den Finalspielen gegen Basel und Laufen standen, trafen nun auf namhafte Gegner.

Präsident von 1932 bis 1944 war der 1895 geborene und als 10jähriger nach Basel gekommene Giovanni Morellini, der dieses Amt schon bei den Old Boys (Stammverein) bekleidet hatte. Morellini hatte sich aus bescheidenen Anfängen zum Geschäftsmann im Südfrüchte- und Gemüsehandel emporgeschafft. Den Spielbetrieb leitete während einiger Jahre der Bruder des FIFA-Schiedsrichters Jacques Hirrle Hans Hirrle.

Auf dem Dreispitz (Platzwechsel) soll man vor bis zu 2000 Landsleuten aufgetreten sein (Jubiläumsschrift).

Beachtlich waren auch die Resultate in den Cup-Wettbewerben, wo sogar dem Serie A-Vertreter Concordia die Stirn geboten wurde (1. Hauptrunde 7.10.1934 mit Wascher; Zampieri, Tomasina [ex Black Stars, später SC Kleinhüningen]; Hediger, Müller, Consigli [ex Nordstern]; Trümpi, Ganter, Casola, Spadini, Guldimann).

2:1 Finalsieg im Basler Cup 1935 über Riehen mit Wascher; Grunder, Zampieri; Consigli, Mutter, Sofia; Spreng, Ganter, Spadini, Borchetti, Guldimann („erneut zeigt die Mannschaft ihr altbekanntes Spiel, nur durch den Mittelläufer den Aufbau besorgen zu lassen, die Flügelhalves jedoch in die Verteidigung zurückzunehmen“). Guglielmo Spadini wechselte im selben Jahr zurück zu seinem Stammclub FC Basel. Seine spezielle spielerische Technik verschaffte Spadini, der fünfzig Jahre lang als Schuhmachermeister an der Webergasse ein Begriff war, grosse Beliebtheit.

Anlässlich der Begegnung Ambrosiana gegen Juventus Turin am 31.3.1935 durfte Bottecchia gegen die Profi-Reserven das (0:5 verlorene) Vorspiel bestreiten, bei dem die Stadt Mailand eine Rekordkulisse von 34000 Zuschauern verzeichnete.

Wie in Zürich zog die Politik offenbar in den Verein ein. „Die dortige SCI Juventus war vom Konsulat unterstützt und Teil des Faschismus. Sie erhielt generöserweise Fussballer aus Italien zur Verstärkung. Das Sponsoring verhalf Juventus 1933 zum Aufstieg in die zweithöchste Liga“ (Zitat Carlo Bernasconi). Auch in Luzern war mit Sparta Luzern ein italienischer Fussballclub faschistischen Einschlags gegründet und im Juni 1931 in den SFAV aufgenommen worden.

Unter dem Namen Gruppo Sportivo dei Operai Italiani schlossen sich 1931 italienischsprechende Arbeiter in Basel zu einem Sportclub zusammen, „um nicht bei den unter dem Faschisten-Konsul stehenden Bottecchia mitwirken zu müssen“ (Basler Vorwärts): sie traten als 'Italia' dem 'Rotsport' bei.

1940/41: USI Bottecchia - FC Allschwil mit Greder; Gerber, Zampieri; Tombetti, Burato, Anceschi; Ros, Mingucci II, Mohler, Patelli, Ferraresi (3. Liga, Gruppe 2). Bottecchia II spielte in der 4. Liga.

Basler Cupfinal 1941 mit Blaser; Mutter, Dienger; Anceschi, Burato, Boschetti; Ros, Ganter, Mohler, Zampieri, Ferraresi (im Kader Casola, Esposito, Graser, Mingucci, Patelli).

Calciatore tra le due guerre - assi, eroi locali:

Seinen Einstand im Fanionteam des FC Basel gab am 22.11.1925 der aus einer seiner unteren Mannschaften nachgezogene und dem FC Alemannia entstammende Armando Ardizzoia (später FC Riehen). Sein Bruder Enrico (später FC Rot-Schwarz) debütierte am 7.4.1935 gegen Young Fellows Zürich.

Der FC Black Stars verdankte den Aufstieg in die höchste Liga seinen Stürmern Angelo Casola (später USI Bottecchia) und Angelo Sormani. Der Club, der viele Jahre von Anton Giavarini präsidiert wurde, hatte von den grossen Basler Vereinen den stärksten südlichen Einschlag. Sormani, dessen Söhne ebenfalls bei Black Stars spielten, übernahm später an der Allschwilerstrasse eine Wirtschaft. Der langjährige Platzspeaker Mario Casadei (Beitritt 1934) soll mit seinem Wechsel zum damaligen Erstligisten FC Olten, für den er mit dem Segen des SFAV monatlich 20 Franken plus ein Strecken-Abonnement erhielt, der erste bezahlte Amateurfussballer der Schweiz gewesen sein. Der Vater von Arthur Gatti (Trainer ab 1967/68, sein Cousin Bruno Gatti wurde 1963 mit dem FC Basel Cupsieger) führte lange das Clublokal.

Auf die Saison 1930/31 wechselten die Gebrüder Racchi vom FC Allschwil zum FC Concordia.

Die Leitung bei seinem Stammverein übernahm nach seiner Zeit beim FC Basel, wo auch sein Bruder Willy spielte, als Sturmführer 1937 der Tessiner Gaspero Monigatti. Die Familie war 1932 nach Binningen gezogen. Am 16.9.1934 wurde er zusammen mit Ennio Martinoli (FC Nordstern, FC Concordia, FC Breite) in die Stadtelf gegen Frankfurt berufen. Sein Clubkollege Leo Lorenzini hatte Ende 1926 bei den Old Boys (mit Cattori) debutiert.

Der Birsfelder Terzo Longhi (1911-2000) stand neben Alberto Losa, der sich zur Erlernung der deutschen Sprache 1938 vom FC Locarno angeschlossen hatte, 1939 mit Nordstern im Cupfinal und war von 1951 bis 1959 Trainer des FC Breite. Eine Berufung in die Schweizerische Nationalmannschaft blieb ihm verwehrt, weil die Longhis erst 1952 eingebürgert wurden. Aus Birsfelden stammte auch der langjährige Goalie des FC Basel Ernst Zorzotti (1918 bis 1931).

Der Luganesi Rodolfo Kappenberger zog 1941 ans Rheinknie, um Zahnmedizin zu studieren. In die Zeit beim FC Basel fielen seine sechs Länderspiele.

Vereinspräsident des FC Nordstern von 1939 bis 1942 war Mario Mauli, der ab 1945 auch viele Jahre im Vorstand des Regionalen Fussballverbandes einsass.

In der Chronik des FC Fulgor Grenchen steht, dass eine Beschränkung auf höchstens zwei Schweizer rasch fallengelassen wurde. Wie sah es (umgekehrt) mit der Integration in die einheimischen Mannschaften aus? Welche Hindernisse stellten sich für die Italiener in den Weg, ihrer Leidenschaft bei uns nachgehen zu können?

Das Gruppenfoto des SC Binningen zeigt 1926 die Herren Cantaluppi, Moroni, Pistoresi, Simonini und Lorenzini: unter den Gründern 1920 waren Archimedes Lorenzini, Natale Bianchi und Angelo Moroni, zu denen sich bald Pietro Pistoresi, Lino Monteverdi und Dino Simonini gesellten. Die Glanzzeit des FC Münchenstein der 20er-Jahre (Serie B) prägten Spieler wie Cordazzo, Favro oder Rossi. Auch in einem Matchtelegramm des FC Allschwil, wo wegen der Ziegeleiindustrie ein grosses Ausländerkontingent beschäftigt war, figurierten 1929 nicht weniger als fünf italienischsprachige Namen: deren Qualität und Begeisterung für den Fussball liess jedenfalls in den Basler Vororten, die sich ab 1920 sprunghaft entwickelt hatten, keinerlei Fragen offen.

Beim Promotionsrivalen Liestal wurde 1927 („nach dem Urteil einiger Liestaler selbst“) als Seele der Residenzler Cattori genannt, der auch Mitglied der Landesauswahl der Schweizerischen Universität war, und 1933 als eine ihrer Stützen Soverini.

25 Jahre FC Gelterkinden 1934 mit Bruno und Paul Botta, Guido und Luigi Brenna sowie Arturo Mazzon.

FC Birsfelden 1936 mit Longhi, Malzanini, Pini, Rimondini und Tarelli. Der Baselbieter Cup-Finalist FC Pratteln spielte mit dem in Zürich aufgewachsenen Bruno Puppato, der als jüngster Sohn einer Einwanderfamilie den Beruf eines Maurers erlernte und als Torhüter quasi von der Vereinsgründung an alle Erfolge von der 4. Liga bis zu den Aufstieggsspielen in die NLB erlebte und Martini.

SC Binningen gegen Rasenspiele Basel im Mai 1936 im dritten Ausscheidungsspiel mit Simonini, Piccoli I und II. In den Vorstand gewählt wurden als Vize-Präsident anstelle von Leo Lorinzini Bruno Cantaluppi anstelle und Pietro Pistoresi als Spiko-Präsident für Gaspero Monigatti (Clubchronik).

Zu den ersten Ehrenmitgliedern ernannte der FC Rheinfelden 1939 Walter und Alfred Rigassi, die die Geschichte des Vereines ab 1916 entscheidend geprägt und sein Rückgrat gebildet hatten. Im selben Jahr (und bis 1949) stand dieser unter der Leitung von Arturo Berri.

August Pozzi gilt als grosser Förderer der Juniorenbewegung des FC Laufen (ab 1941).

Auswahlmannschaft des Baselstädtischen Verbandes gegen Solothurn vom 1.1.1932 mit Casola, Tomasina (beide FC Black Stars) und Marioni (FC Riehen).

Auch in den Kadern der Kleinbasler Arbeitervereine wie dem langjährigen Dominator Vereinigte Sportfreunde stösst man auf die Einwanderung aus dem Süden (Zampieri, Bandini, Leonardi, Ottolini - FC Nordstern, Rizzini).

Erster Verbandsmeister 1921 FC Fortuna Basel mit De Petri und den Gebrüdern Zampieri.

Basler Stadtmannschaft des Arbeiterfussballverbandes im April 1930 mit Burato (Union Breite), Laghi (AFC Sparta) und Ottolini (FC Grasshoppers). Satus-Stadtauswahl der Jahre 1933 und 1934 mit Goalie Ragazzi, Barcchi (beide Neue Sektion), Porzellini, Soltatti (beide FC Fortuna) und Ballerini (ATSV Riehen).

Vitale Villa (Jahrgang 1906) gehörte zu den Mitbegründern des FC Ouvrier Bourgfelden und der Ball-Boys.

Als gute Seele bei Amicitia Riehen und Starthelfer der Juniorenabteilung bleibt Bruno Righetti in Erinnerung, Präsident von 1947 bis 1965 war Emil Ruffato.

US Ticinese Basilea (I):

Am 14. Mai 1927 zeigte an einem Turnier in Kleinhüningen erstmals die Unione Sportiva Ticinese vor, was sie geübt hatte:

„Der Tessiner spielt Fussball, wie er irgendetwas anderes tut, das ihm am Herzen liegt: nämlich rasch und mit viel Temperament“ (NZ). „Lachende Burschen mit dunklen Haaren und weissblitzenden Zähnen, voller Laune und köstlichem Humor, die sich schon auf den ersten Blick von der behäbigen Gemütlichkeit der Deutschschweizer unterscheiden“, hiess es im Bericht von einer Jahresfeier. Eine Tessiner-Mannschaft hatte sich schon nach 1919 bei den Old Boys ergeben.

Beim Propagandatreffen gegen Bottecchia am 22.2.1931 (Ticinese mit Mauli; Radaelli, Lupi II; Ferrari, Pedrini, Zorzi; Regli, Rezzonico, Lupi I, Rufflex, Pellegrini - Präsident Buzzolini) debütierte der Ex-Chiasso-Stürmer und Internationale Giovanni Lupi, der in der Saison 1931/32 beim FC Basel unter Vertrag stand und später beim SC Olympia Basel und FC Liestal mitwirkte.

Ticinese Baselstädtischer Meister 1934/35 mit früheren Serie A-Spielern: Buratto II; Rezzonico, Hägele; Regli, Bucco I, Buratto III; Schott, Berguglia, Müller, Berbet, Bucco II.

Ticinese und Bottecchia mussten sich 1936 und 1943 dispensieren lassen („der US Ticinese ist es infolge Spielermangel unmöglich geworden, eine Mannschaft für die Zwischenmeisterschaft starten zu lassen“) und gründeten sich nach dem Kriege neu.

Mit dem FC Chiasso, der damals in die italienischen Serie A integriert war, trat anlässlich der Tessiner-Tage der Schweizer Mustermesse im April 1922 als Gast des FC Nordstern erstmals eine Mannschaft aus dem Südkanton in Basel an.

Eine Basler Stadtmannschaft (Grüneisen - FCN; Oberhauser - FCN, Riederer - FCB; Heidig - FCN, Huber, Barrer - beide Concordia; Breitenstein - FCN, Lehmann - FCB, Bucco - FCN, Oberer - FC Concordia, Wüthrich - FCB) unterlag im Januar 1928 auf dem Campo marzo der Tessinerelf Chiasso/ Lugano mit 2:5.

Brutte notizie dal Ticino:

Der sportliche Verkehr mit der Südschweiz, deren Vertreter sich in Anbetracht ihrer exponierten geografischen Lage als die 'Sudetenfussballer der Schweiz' zu nennen beliebten, verlangte dem SFAV erhebliche finanzielle Opfer ab. Die Eigenart, die den Tessinern nachgesagt wurde, löste Faszination aus, aber bestärkte auf der anderen Seite die Vorurteile.

Im Februar 1924 musste das Spiel Lugano - Blue Stars auf dem Campo Marzo vom Basler Schiedsrichter Herren „nach einer unwürdigen Lärmszene infolge eines Handspenalty“ abgebrochen werden, wonach dieser vom Publikum mit Faustschlägen ins Gesicht „misshandelt“ wurde.

1925 wurden in Chiasso der Unparteiische und Spieler von Neumünster verprügelt, die sich in ein Haus in der Nähe des Bahnhofs und mit Hilfe der Polizei auf den Zug nach Lugano retten konnten. Der Basler Schiedsrichter Jordan erreichte am 24. April 1938 anlässlich der Begegnung FC Chiasso gegen Juventus Zürich den Bahnhof nur unter Polizeischutz, nachdem er vom Publikum mit Steinen beworfen und von einem Spieler getreten worden war.

„Basels Mannschaft wurde per Schiff in Sicherheit gebracht. (...) Es war dem FC Basel nicht möglich, den Basler Schnellzug von halb 5 zu benützen, da sich vor dem Bahnhof in Lugano eine grosse Menschenmenge angesammelt hatte, die eine bedrohliche Haltung annahm. So mussten schliesslich die bereits durch Tätlichkeiten verletzten Basler Fussballspieler mit polizeilicher Bewachung im Auto nach Chiasso gebracht werden, wo sie im Laufe der Nacht abreisen konnten (...) Spieler und Schiedsrichter waren [gemäss einer Stellungnahme des Präsidenten des FC Basel] auf dem Platz vollständig ohne Schutz und in Lebensgefahr“ (Berichterstattung zum Cup-Sechzehntelfinal FC Lugano - FC Basel vom 22.11.1931, NZ)

„Wir erachten es als unsere Pflicht, über Vorfälle anlässlich des Spieles Chiasso - Black Stars vom letzten Sonntag kurz Bericht zu erstatten. 1. Der Black Stars-Spieler Tomasina wurde vom Platze gewiesen. Diese Massregelung erfolgte erst, nachdem das Publikum in das Spielfeld eingedrungen war und mit Drohungen Spieler und Schiedsrichter überhäufte (...) Der FC Black Stars sieht sich gezwungen, im Interesse der Sicherheit seiner Mitglieder von weiteren Spielen im Tessin abzusehen, solange nicht vom Verbande selbst weitgehende Schutzmassnahmen getroffen werden“ (Der Spielführer: sig. H. Roth - Dezember 1931)

2.4.1944 Abbruch US Pro Daro (Bellinzona) - SC Zug (Prügeleien zwischen Spielern und Zuschauern): „Bellinzona und Pro Daro standen sich in einem Schweizer-Cup-Spiel gegenüber. Der Kampf wurde von beiden Seiten mit dem ganzen Aufwand des lokalbedingten Temperamentes durchgeführt. Tote und Verletzte gab es keine: immerhin musste der Kampf vorzeitig abgebrochen werden, weil sich das ebenfalls warmgelaufene Publikum als in der Mehrzahl erwies und eine Fortsetzung des Spieles verhinderte“ (NZ 1940)

Bellinzona, Lugano, Locarno, Chiasso oder Mendrisio galten auch noch in den 50er Jahren als heisse Pflaster. Deutsch- und Westschweizer Clubs reisten nur mit grössten Bedenken in den 'Brennpunkt Tessin' - und das nicht wegen der Pfeifkonzerte, die auch minutenlang anhalten konnten (FC Locarno - FC Basel 24.4.1949).

Über die Begegnung FC Lugano - FC Basel am 14.11.1954 berichtete der Captain Hans Hügi von 'Unsportlichkeiten am laufenden Band', und dass die vom Lautsprecher noch aufgestachelten Tessiner von Anfang an darauf ausgegangen waren, die Basler kampfunfähig zu machen. Der Basler Torhüter Schley musste bewusstlos ins Krankenhaus überführt werden, nachdem er am Boden liegend knapp unterhalb der Schläfengegend getroffen wurde. Beim Verlassen des Spielfeldes wurden die Basler mit Fusstritten und Ohrfeigen attackiert und mit faustgrossen Steinen beworfen. Die Mannschaftsbegleiter sahen sich vor der versperrten Kabinentüre den fanatischen Tifosi gegenüber. Sogar der Präsident des FC Basel Düblin wurde von einem wegen Foul des Platzes verwiesenen Spieler sowie dessen Bruder und dem Platzwart mit Faustschlägen angegriffen. Am Bahnhof hatte sich eine grössere Menge versammelt, die es speziell auf den Schiedsrichter abgesehen hatte (aus den Basler Nachrichten).

- Aufstiegsspiel 2./ 1. Liga 1951 FC Lamone - BSC Old Boys: „auf ungenügend bewachtem Terrain und bei brodelnder Atmosphäre kam es zu einem vorzüglichen Spiel und lautete das Resultat schliesslich 0:2 für Old Boys. Dies passte dem fanatischen Publikum nicht und verärgert schlug es die Gelb-Schwarzen in die Flucht. Aber was machte es den Baslern aus, sich für einmal in der Toilette des Bahnhofs von Lugano umziehen zu müssen?“ (Clubchronik 75 Jahre Basler Sport-Club Old Boys)

1958 fand anlässlich des 10-jährigen Bestehens der US Ticinese auf dem Landhof ein 'Freundschaftscup Basel-Tessin' mit den Teilnehmern FC Basel, FC Concordia, FC Lugano und FC Chiasso statt.

US Bottecchia e US Ticinese Basilea (II), seconde fondazioni:

Entscheidungsspiele um die 4. Liga-Meisterschaft (Mai 1952):

„Eine durchwegs ausgeglichene Partie mit erfreulichem Niveau. Die viel wendigeren und schnelleren Italiener - wie könnte es auch anders sein - haben verdient gewonnen“ (US Bottecchia - SC Eisenbahner 2:1)

„Man spielte sentimentales Theater, foulte den Gegner und war dabei natürlich unschuldig, kickte das Leder weit in Out und wurde dabei unterstützt von einer wild kreischenden Italienerschar“ (US Bottecchia - SC Morgarten 0:0 - Berichte NZ 26.5.1952)

Finalspiel um den Herausforderungscup FC Allschwil (2. Liga) - US Bottecchia b (3. Liga - Collarini; Ridolfi, Massetto; Urfer, Molinario, Comment; Thangulani, Battistini, Ademo, Dellanora, Blättler) 1:1 (Dezember 1956):

„Mit Bottecchia hatte sich der Cupholder Allschwil einen schweren Herausforderer aufgeladen, mit dem er seine liebe Not hatte. Jene haben in ihren Reihen einige talentierte Spieler, und mit etwas mehr Ruhe und Kaltblütigkeit wäre der Cup in ihren Besitz übergegangen“ (NZ)

Aufstiegsspiel 3./2. Liga US Bottecchia - US Ticinese Basilea 1:3 Stadion Rankhof (23.6.1957):

„Bei diesem 'Italiener'-Match glaubte man sich oft wirklich jenseits des Gotthards zu sein. Die zirka 500 Zuschauer, meistens Ticinesi, gingen fanatisch mit. Das Spiel war hart umkämpft, blieb aber unter der starken Hand von Schiedsrichter Emmenegger stets im Rahmen des Fairplay“ (NZ)

Aufstiegsspiel 3./2. Liga US Ticinese Basilea - FC Röschenz 3:1 Stadion Rankhof (30.6.1957):

Mannschaft des Siegers: Oncelli; Rocchi, Eglin I; Rampalino, Brazzini, Eglin II; Ghezzi, Dolfini, Keller, Crociani (ex FC Nordstern), Chiandelli.

Aufstiegsspiel 3./2. Liga FC Birsfelden - US Bottecchia 3:0 forfait (1960):

Beim Stand von 2:1 zu ihren Gunsten (!) verliessen die Italo-Basler - weil sie sich vom Schiedsrichter ungerecht behandelt fühlten - aus Protest das Spielfeld und sorgten für einen bis dahin einmaligen Vorfall. Berichte darüber, dass (beleidigte) Gastarbeitermannschaften das Ende nach Verwarnungen und Platzverweisen nicht abwarteten, gibt es auch später.

„Bottecchia Basel bestätigte in zwei Punkten die Meinung, die man sich von einer Italienermannschaft macht. Eine solche Mannschaft ist kampf-, lauf- und einsatzfreudig, solange sie einem Gegner keine Goals zugestehen muss, oder sogar in Führung liegt. Gerät man aber in Rückstand, dann wirft man zu früh den Hammer weg, und alles andere ist schuld an einer Niederlage, nur nicht das eigene Nichtkönnen“ (3. Liga 1972, Basellandschaftliche Zeitung)

„Den ersten aktiven Mitgliedern aus der Lombardei und dem Piemont folgten weitere, hauptsächlich aus Venetien und Friaul, und in den 70er Jahren folgten dann Apulier, Kampanen, Calabrier und Sizilianer. Spieler aller Herkunft und Nationalität haben sich immer diesen angeschlossen - und jeder hat sich immer wohlgefühlt (...) Für die Spiele am Sonntag traf man sich an der Heuwaage, um die Transfers mit dem Bähnlein zu bewältigen, Autos gab es wenige (...) Es wäre falsch, die Siege in den verschiedenen Meisterschaften, die Play-Offs um den Aufstieg in höhere Kategorien, den Gewinn des Basler Cups und die zahlreichen Turniere in der Schweiz, Frankreich und Italien zu vergessen. Wer erinnert sich nicht an die sehr erfolgreichen Feste. Aber es gab auch schwierige Momente, die Abstiege, Probleme im Verein...“ (Jubiläumschronik US Bottecchia)

„Einst fand dieses grosse Fest fussballspielender Italiener und des Freundeskreises in einem Aussenquartier Basels statt. Seit kurzem sah man sich des riesigen Andranges wegen zur Verlegung ins Stadt-Casino veranlasst. Die ehemals kleine Jahresfeier der US Bottecchia ist zum ausgewachsenen gesellschaftlichen Anlass geworden. Künstler von Radio und Television Italiens in Anwesenheit des italienischen Konsul und des Ehrenmitglieds Joseph Ceppi sorgten jetzt wieder für ein abendfüllendes Programm“ (14. Jahresfeier der US Bottecchia, Basler Nachrichten 12.5.1965)

Die anfangs der 80er-Jahre auf dem Platz Basel führenden Bottecchia und Internazionale Basilea schlossen sich für vier Jahresfeiern zusammen, obwohl gerade unter diesen Konkurrenten die Abwerbung von Spielern zu dieser Zeit besonders gross war.

„Wir können nicht so viel Geld investieren wie andere Vereine aus unserem Heimatland, so dass wir zwangsläufig gute Spieler nicht halten können“ (US Bottecchia 1987)

„Noch von 1956 bis 1958 spielte die US Ticinese in der 2. Liga. Heute müssen sich die Südschweizer mit einem Platz in der 4. Liga zufriedengeben (...) Als beste Ausländermannschaft schwebt Jugos in der 2. Liga in akuter Abstiegsgefahr, aber auch in der 3. Liga spielen Internazionale Basilea, Rossoneri, Bottecchia und das Italiener-Team der Grasshoppers nur eine untergeordnete Rolle (...) Die fortschreitende Integration dieser Bevölkerungsteile - vor allem des Nachwuchses - in unsere Gesellschaft stellen viele Vereine vor 'Nachschubschwierigkeiten'. Die Kinder der sesshaft gewordenen Zuwanderer wachsen beinahe vollständig in die Mentalität und Sprache ihrer neuen Heimat hinein und haben in der Regel das Bedürfnis, mit ihren Schulkameraden in einem Club zu spielen. Damit fehlt den meisten der nichteinheimischen Vereine mit einer Juniorenabteilung auch der Unterbau (...)

Der 1948 [mit Hilfe des Vereins 'Pro Ticino'] wieder gegründete Tessinerverein war bald auch das Sammelbecken vieler Gastarbeiter aus Italien (...) In der Folge aber wechselten die Italiener in die vielen neu gegründeten Gastarbeitervereine (...) Ein Problem beschäftigt (nicht nur) die Tessiner besonders stark. Oftmals zieht es die jungen Aktivspieler (...) über das Wochenende in ihren Heimatkanton zurück. Der Verein kann deshalb praktisch nie zweimal hintereinander in der gleichen Formation antreten“ (Andreas Schluchter, Basler Zeitung 29.4.1981)

1973 25. Jubiläum mit grossem Unterhaltungsabend im Gundeldinger Casino u.a. unter Mitwirkung von Sängerin Nella Martinetti (Präsident O. Gobbi).

Ende der 80er Jahre wurde die erste Mannschaft des Clubs, bei dem die 'Einheimischen' nur noch bei den Senioren vertreten waren, mit ihrer umbrischen Untersektion aus der Region zwischen Florenz und Rom, die vorwiegend aus in Basel aufgewachsenen Italienern, aber auch Spaniern und Deutschschweizern bestand, zusammengelegt.

1990 musste Ticinese, das 1989 noch Regionalmeister der 4. Liga geworden war, die Mannschaft vom Spielbetrieb zurückziehen:

„An allem ist eigentlich der Gotthardtunnel schuld: seitdem es möglich ist, in zwei, drei Stunden ins Tessin zu fahren, ziehen es die Tessiner vor, am Wochenende nach Hause zu fahren“ (Präsident)

Nuove associazioni di migranti italiani:

Mit der Hochkonjunktur nahm die Zahl der Gastarbeiter immer mehr zu. In den siebziger Jahren lebten schliesslich mehr als 80'000 Italiener in der Region Basel. Ihre Anliegen im kulturellen, sozialen und seelsorgerischen Bereich ('sie stammten aus Grossfamilien und kamen in die Einsamkeit') wurden durch die Migrantenorganisationen der seit 1948 bestehenden 'Colonia libera italiana' C.L.I. als grösster Interessenverband der italienischen Emigration in der Schweiz und der 'Missione Cattolica Italiana' vertreten: die Aufgabe der Schwestern und Padres verschiedener Orden mit Tätigkeitsbereichen ab 1961 in Allschwil, Arlesheim, Birsfelden, Laufen, Liestal, Muttenz und Pratteln bestand darin, über Kinderkrippen, Kindergärten und Begegnungsstätten als sogenannte 'ritrovos' untereinander ein Netz zu spannen und Brücken zu schlagen.

1959 formierte sich die AC Virtus Liestal (C.L.I.) als erster unter eigenem Namen firmierender Fussballverein italienischer Migranten auf Baselbieter Boden.

Der gelernte Dreher A.V. (FC Liestal, AC Virtus), welcher (privilegiert) nicht wie viele Italiener direkt nach der Schule als Hilfsarbeiter in die Schweiz kam, erzählte später von seiner schwierigen Ankunft (1961). Für Italiener gab es keine Wohnungen. An seiner ersten Arbeitsstelle wurde er vom Abteilungsleiter schikaniert und man drohte ihm mit dem Rauswurf („draussen warten weitere 30 Italiener“). Aber neben dem beruflichen Wechsel fand er auch über den Fussball schnell Anschluss und baute ein tragfähiges Beziehungsnetz auf. Eine Szene blieb ihm in Erinnerung, als er nach einem Zusammenstoss mit einem jungen Schweizer als 'Sautschingg' tituliert wurde (Bericht Basellandschaftliche Zeitung).

„Die Sprecher der beiden neuen Clubs FC Iberia und FC Colonia Libera Italiana Liestal hatten mit ihrem Aufruf an die Delegierten «Helfen Sie uns, mit Euch in Kontakt zu kommen» Erfolg. Bei den Spaniern konstatierte man lediglich eine Gegenstimme, bei den Italienern eine Zustimmung mit dem Ergebnis 20:8, wobei festgehalten werden muss, dass sich zahlreiche Clubs der Stimme enthielten“ (Bericht DV Fussballverband Nordwestschweiz, NZ 14.6.1961)

„Mit dem Aufstieg von AC Virtus in die 3. Liga kam es am Samstag abend auf dem Stadion Gitterli zum ersten Stadtrivalenmatch zwischen Liestal und der hiesigen Italiener-Mannschaft. Virtus überreichte zu diesem Anlass dem FC Liestal einen Blumenstrauss und die Einladung zur Veranstaltung in der Militärhalle, die die Colonia dort organisiert hatte. Für diese nette Geste bedankten sich die Liestaler mit zwei Kantersiegen auf dem Fussballplatz, denn schon im Vorspiel besiegte Liestal II Virtus II mit 9:1. Die erste Garnitur der Italiener verlor ihren Match mit 7:1 (...) Virtus spielte, wie es Italiener tun: man rannte jedem Ball nach und verlor dadurch das Teamwork vollständig“ (Basellandschaftliche Zeitung 15.9.1976)

„Wie man es von Südländern gewohnt ist, rennen sie so lange dem Ball nach, bis die Kondition nachlässt. Dann hat der Gegner leichtes Spiel, und die Höhe des Resultates ist dann nur noch von sekundärer Bedeutung“ (AC Virtus Liestal - FC Liestal 0:6, 21.3.1977 Basellandschaftliche Zeitung)

In Lausen, wo viele Italiener im Tonwerk arbeiteten, lief der organisierte Fussball zuerst unter ihrer Flagge, dem sich erst später auch die Einheimischen assoziierten (FC Lausen 72 mit Rosario Grassa und Vittorio Sarro), weil die AC Rossoneri kein Interesse an einer neugegründeten Juniorenmannschaft bekundet hatte. An der Generalversammlung 1971 erteilte sie die Freigabe der Schweizer Spieler (Chronik FC Lausen).

Untersektionen wurde bei den Fussballclubs von Aesch ('Arcobaleno' 1959 - „mit dem Ziel, der italienischen Gemeinschaft die Möglichkeit zu einem engeren Kontakt mit der Bevölkerung zu geben“), Sissach (1960), Gelterkinden, Rheinfelden (1961), Pratteln (wo 1974 über zweieinhalbtausend und besonders viele Italiener ansässig waren: später war in den Verein auch je eine unabhängige Mannschaft mit Spaniern und Portugiesen integriert, die wie die Italiener über eigene Vorstände verfügten), Stein (1962), Dornach (1963 - Vertrag mit der Italiener-Sektion 'Tricolore') oder Oberdorf (1964 - 'Circolo Italiano', definitive Angliederung 1970) willkommen geheissen, auch wenn diese Ehen häufig von unüberbrückbaren Differenzen und enttäuschten Erwartungen geprägt waren.

„Am 11.11.1962 war es dann soweit: der FC Stein und die von Anfang an existierende Sektion der CLI bestritten ihre ersten Heimspiele“ (Zitat Fritz Käser jun.)

„Der Gegner, Pratteln IIb, war die Italienermannschaft des FC Pratteln, die spieltechnisch in der 3. Liga knapp mitzuhalten vermag. Erfreulich an diesem Team war, dass sich die Spieler sportlich den Entscheidungen des Schiedsrichters unterzogen, obwohl sie bald einsehen mussten, dass gegen Liestal keine Punkte zu holen waren“ (Basellandschaftliche Zeitung 27.3.1973)

„Abschliessend möchte ich noch festhalten, dass Rossoneri eine sehr fair spielende Italienermannschaft war, einzig das akustische Spektakel im und ums Spielfeld ging einem etwas an die Nerven“ (Bubendorf-News 11.9.1979)

„'Mini-Napoli', schwärmte der AC Rossoneri am Sonntag nach seinem 1:0-Sieg im Viertliga-Spitzenkampf gegen den SV Sissach. Gemeint war damit nicht der gezeigte Fussball auf gefrorenem Terrain, sondern das Publikum, das sich nicht nur mit Pauken und Trompeten, sondern mit Knallraketen und Fahnen zu erwärmen versuchte und somit für Stimmung in der Lausner Sonntagsruhe sorgte“ (Basellandschaftliche Zeitung 7.12.1989)

Von der nicht immer erfolgreichen Vermittlungsarbeit berichtet die Chronik des FC Frenkendorf aus der Saison 1961/62: „die Mission der italienischen Kolonie gelangte mit dem Gesuch an den Gemeinderat, den Sportplatz regelmässig benutzen zu dürfen. Nach Rücksprache mit dem Vorstand wurde das Gesuch abgelehnt“

'Im Bestreben, die Gastarbeitervereine auch in ihrer inneren Struktur zu stärken', wurde 1966 sowohl vom Verband wie auch dem Konsulat auch in Bubendorf die Gründung eines Italiener Clubs abgelehnt, der sich vornehmlich aus Mitgliedern von Virtus Liestal und Rossoneri Lausen hätte zusammensetzten sollen.

Eine überdurchschnittlich grosse Italienerkolonie war in der Stadt Laufenburg, wo der Bestand an Ausländern weit über dem Landesdurchschnitt lag, zuhause. Sie stammten fast alle aus der sizilianischen Ortschaft Leonforte aus der Provinz Enna. Auch die Laufenburger Italiener besassen mit dem Fussballclub Azzurri ab 1968 eine angegliederte Mannschaft, auf die sie besonders stolz waren („die Italiener aus Laufenburg spielen manchmal gut, dann wieder miserabel, d.h. nach Lust und Laune“)

„Rheinfelden b ist eine Italienermannschaft. Der Kenner weiss damit schon alles. Jeder der Spieler hat irgendein berühmtes Idol, sei es ein Gigi Riva, Mazzola oder Facchetti und ahmt diesen mit artistischen Einlagen nach. Handkerum schlagen die Spieler Löcher in die Luft und düpieren sich selbst. Ihr grösstes Übel ist aber, dass sie das Maul nicht halten können. Jeder Schiedsrichterentscheid ist für die Südländer das grösste Unrecht auf der Welt. So kam es, dass der Ref wegen Reklamierens und Gestikulierens vier Verwarnungen aussprechen musste. Im Wiederholungsfall bedeutet dies Ausschluss und so mussten deswegen drei Mann in die Kabine marschieren. Als am Schluss die Niederlage unabwendbar wurde, liefen zwei weitere Spieler freiwillig vom Platz. So musste der Schiedsrichter die Partie wenige Augenblicke vor Schluss abbrechen, weil nicht mehr 7 Mann beim Gegner auf dem Spielfeld waren“ (3. Liga-Spielbericht, Basellandschaftliche Zeitung 30.11.1971)

1971 bis 1990 bestand dank italienischer Gastarbeiter im Viaduktdorf Rümlingen ein Fussballclub, und die kleine Gemeinde im Homburgertal spielte zwei Saisons in der 3. Liga. Unterstützt wurde die Gründung vom örtlichen Holzbauunternehmer Erhard Leuthardt („wir erachten es als angezeigt, dass sich unsere Mitarbeiter auf diese Art sportlich betätigen“). Eine 'Cantina', eine Baracke, diente als Garderobe, wobei die Gegner es oft vorzogen, diese erst gar nicht zu benutzen. Dem Gründungsvorstand gehörte auch der bekannte Springreiter Hansueli Sprunger an (aus der Volksstimme 24.8.2023, Jürg Gohl). In einem Spielbericht des FC Bubendorf von 1988 wurde die Fairness der Türken im Team herausgestrichen, aber zu Spielabbrüchen kam es ebenfalls.

Der FC Laufen III schaffte 1974 den Eintritt in die 3. Liga. Die dritte Garnitur stelle in erster Linie eine schöne und ideelle Freizeitbeschäftigung für die vielen ausländischen Gastarbeiter und Freunde, die einfach zum Laufener Bild gehörten und in den Firmen und Betrieben wertvolle Tätigkeiten leisten würden, dar, hiess es dazu. Der Club verstehe sich als Integrationschance, und der sportliche Erfolg käme erst an zweiter Stelle (Jubiläumschronik).

Calcio societario:

Corso-Cupfinal 1951 Sandoz - Schindler Pratteln (Serie A) als erster Hinweis auf eine ausschliesslich aus Italienern bestehende, ambitionierte Firmenmannschaft (Mazzoleni; Spinelli, Sironi; Esposti - FC Concordia, Rollo, Manni; Magni, Pina, Radaelli, Tusoldi, Lini): die Leute aus den Schindlerwerken glänzten mit ihrer enormen Geschwindigkeit, was wohl auf die Südländer, die in ihren Reihen mittun, zurückzuführen sei, hiess es über den Regionalmeister 1952 anlässlich der Firmensporttage.

„Es ist bestimmt begrüssenswert, wenn man den Gastarbeitern Gelegenheit bietet, im Firmensport ihre Freizeit sinnvoll mit Sport auszufüllen. Doch sollten bei Teams mit mehreren Südländern die Verantwortlichen ein besonderes Auge auf die hitzigen Gemüter werfen. Es darf einfach nicht sein, dass Spieler, welche sich benachteiligt fühlen, nach Spielschluss den Schiedsrichter tätlich bedrohen. So geschehen beim Meisterschaftsspiel der Serie C zwischen Züblin und Meidinger. Der Schiedsrichter musste nach Spielschluss durch den Spielführer von Meidinger Polizeischutz anfordern, um heil vom Platz zu kommen“ (BN 18.10.1972)

Calcio operaio:

In der Stadt förderte die Haltung des SATUS die Aufnahme:

„Die aus italienisch-sprechenden Spielern zusammengesetzte Mannschaft US Juventina-Allschwil führte sich schon bei ihrem ersten Spiel in der Serie B auf der Friedmatt gegen Fortuna II mit einem 12:1-Kantersieg gut ein“ (NZ 29.8.1961)

Der mit den Gebrüdern Martin (Vereinigte Sportfreunde) und Hügi (Fortuna) verstärkte AFC Sparta hatte bereits im Juni 1947 gegen die Gewerkschaftsmannschaft der Mailänder Kunstseidefabrik Snia Viscosa vor 1500 Zuschauern auf dem Landhof und 1952 gegen die Elf von Cattolica, die eine der fairsten, bis dahin in Basel gastierenden ausländischen Mannschaften gewesen sein soll, gute Erfahrungen gemacht.

Satus-Stadtmannschaft - Italienische Fremdarbeitermannschaft 2:3 (1.5.1962):

Im Rahmen der traditionellen 1. Mai-Veranstaltung auf dem Sportplatz Friedmatt an der Flughafenstrasse „bei einem aussergewöhnlich guten Zuschaueraufmarsch, worunter sehr viele italienische Fremdarbeiter, die ihre Fussballmannschaft stimmlich unterstützten“ (NZ) „Die Gäste aus Italien besassen mehr Temperament und hatten spielerisch und läuferisch ein kleines Plus“ (BN)

Nach der Hochkunjunktur und der anschliessenden Rezession Mitte der 70er-Jahre, die wegen der fehlenden Beschäftigungsmöglichkeiten viele Gastarbeiter in ihre Heimat zurückkehren liess, litten viele Ausländerclubs an Spielermangel.

Bereits in den 70er Jahren meldeten Basler Satus-Vereine, welche alle über keinen Nachwuchs verfügten, ernsthafte Probleme, die sie vorerst über den Zuzug von Italienern und ihren Kindern beheben konnten. Die Gastarbeiter nahmen im städtischen Fussball überhaupt eine immer grössere und bald dominierende Rolle ein.

Brutte notizie da Basilea:

Das Wohlwollen über die Einbindung immer neuer Gruppierungen, die sich meistens nach den Vorbildern ihrer Herkunftsorte nannten, wurde getrübt, denn es kam durch ihr nicht immer mustergültiges Verhalten zu hier nicht gekannten Spielabbrüchen und Tumulten. Inwiefern der 1965 anlässlich einer DV diskutierte Antrag, die in Verruf geratenen Ausländervereine in einer separaten Gruppe zusammenzufassen, politisch motiviert oder Ausdruck eines als Unbehagen empfundenen tatsächlichen Problems war, wollte trotz vorhandener Statistik auch der Verband nicht beantworten. Der Antrag wurde zurückgezogen, aber 1967 wegen anhaltender Disziplinlosigkeit („wiederholte Tätlichkeiten und Raufereien“) der 'von der spanischen Kolonie Basels' 1961 gegründete FC Iberia Augst suspendiert.

FC Arbeitsamt - FC Fremdenpolizei 0:1 (September 1963):

„Da auch in Basel viele ausländische Arbeitskräfte wohnen und arbeiten, welche alle eine Aufenthalts- und Arbeitsbewilligung brauchen, respektive haben sollten, herrscht auf der Fremdenpolizei sowie auf dem Arbeitsamt 'Hochbetrieb'. Jeden Tag haben die beiden Abteilungen miteinander geschäftlich zu tun. Vergangenen Freitag lernten sie sich nun auf dem Buschwylerhof in sportlicher Weise kennen. Regierungsrat Wyss sorgte durch eine famose Schiedsrichterleistung, dass alles im Rahmen blieb (...) René Bader war der Schütze des siegbringenden Treffers“ (BN 30.9.1963)

Die italienischen Behörden bedankten sich im Spätherbst 1965 ausdrücklich für die positiv verlaufenen Verhandlungen zwischen den Spitzen des Fussballverbandes Nordwestschweiz und dem italienischen Konsulat in Basel, Gastarbeitermannschaften am Meisterschaftsbetrieb teilnehmen zu lassen. In einem Appell hatte Vizekonsul Maurizio Moreno seine Landsleute allerdings erinnert, Temperament und Leidenschaft sowohl als Spieler wie auch als Zuschauer zu zügeln und keinen Anlass für Klagen mehr zu geben.

„Alle die vielen Verantwortlichen in den Clubs wissen genau, wie schwer es in der Regel ist, das Temperament der vielfach primitiven italienischen Spieler und Zuschauer im Zügel zu halten, doch sie glauben, mit ihrer Arbeit in den Vereinen etwas zur Milderung der seelischen Not der hier arbeitenden jungen Italiener beizutragen“ (Pietro Vignutelli, Sekretär US Bottecchia - Protokoll der 26. ordentlichen Delegiertenversammlung des Regionalverbandes Nordwestschweiz 1965)

„Unerfreuliches spielte sich beim 5. Liga-Final ab, musste dieser doch beim Stand von 2:0 für die Grasshoppers gegen Juventus wegen einer Tätlichkeit am Schiedsrichter abgebrochen werden“ (BN 10.6.1975)

Fehlbare Spieler wurden von der Strafkommission für 18 Monate bis auf unbestimmte Zeit suspendiert.

„In der Gruppe 2 der 3. Liga gab es einen unliebsamen Zwischenfall, denn in Oberdorf musste die Partie der Baselbieter gegen Juventus Basilea b nach einer Schlägerei abgebrochen werden. Leider ist gerade Juventus durch solche betrüblichen Angelegenheiten in den letzten Jahren bereits mehrmals negativ aufgefallen“ (BN 11.11.1975). „Die zweite Herausstellung eines Juventusspielers, der mit einer Boxeinlage aufwartete, erhitzte die Gemüter derart, dass es zu einer allgemeinen Schlägerei auf dem Platz und am Rande des Spielfelds kam“ (Basellandschaftliche Zeitung 12.11.1975)

Nachdem gegen Concordia II auf den Sportanlagen St. Jakob auch noch gleich der vom Nebenplatz zu Hilfe eilende Schiedsrichter von Anhängern ('mit teilweise schweren Verletzungen') spitalreif geschlagen wurde, verfiel die Mannschaft dem Abstieg und wurde vom Verband mit einem Bussgeld von 2800 Franken belegt, aber im April 1980 im Heimspiel gegen Bubendorf oder 1996 in Laufen musste die Polizei gegen Juventus erneut einschreiten - die (subjektiven) Zeitzeugnisse sind ungefiltert wiedergegeben und auf eine Einordnung ex post wird verzichtet: 1970, 1974 und 1977 gelangten drei sogenannte Überfremdungsinitiativen zur Abstimmung.

„Einen schlechten Eindruck hinterliessen die Einheimischen, welche sich mit so groben Mitteln einsetzten, dass den Oberdörfern schliesslich heile Knochen wichtiger waren als zwei Punkte (...) Es stellt dem Unparteiischen ein schlechtes Zeugnis aus, wenn er lakonisch bemerkt: «Dies sei eben die Spielweise der Italiener!» Unserer Meinung haben Mannschaften, die meinen, auf dem Spielfeld eine Schlacht austragen zu müssen (...) nichts in der Meisterschaft zu suchen“ (3. Liga AS Timau - FC Oberdorf 2:0, Basellandschaftliche Zeitung 27.9.1973)

FC Juventus Basilea:

„So viele Zuschauer (mehr als 500) und eine solche Lärmkulisse sahen wir seit dem Aufstiegsspiel gegen Delsberg vor einem halben Jahr auf der Schorenmatte nicht mehr! Und dazu ein Spiel, wie man es in der 2. Liga selten zu sehen bekommt - kämpferisch und spannend (...) Wenn man bedenkt, dass die Zuschauer zu zwei Dritteln aus Italiener bestanden, kann man sich die Stimmung vorstellen“ (Basler Nachrichten 17.11.1969 zum 2. Liga-Spitzenkampf SC Kleinhüningen - FC Juventus Basilea: Rambaldi; Gomez, V. Vidali; Ochoantesana, Tonon, Della Valentina; Pasgual, Matassa, Zamolo, M. Vidali, Marabese)

„Nichts gegen italienischen Fussball und italienische Mannschaften in den unteren Ligen. Aber was der fanatische und hysterische Anhang von Juventus am Sonntagmorgen auf dem Buschwylerhof aufführte, gehört eindeutig in das böse Kapitel Widerlichkeiten. Man kann nun einfach nicht jeden Schiedsrichterentscheid und jedes kleine Vorkommnis auf dem Platz mit einer konstruktiven Missfallensäusserung kommentieren“ (Basler Nachrichten 2.3.1970 zum 2. Liga-Spiel FC Black Stars - FC Juventus Basilea)

„Die Spielweise von Juventus trug die bekannten Züge. Kein Ball wurde verloren gegeben, letzter Einsatz im Zweikampf gezeigt und jeder Ball vor allem möglichst weit nach vorne geschlagen„ (3. Liga FC Juventus a - FC Gelterkinden a, Basellandschaftliche Zeitung 1975)

Der FC Juventus Basilea gewann in der Saison 1968/69 für seine Gesamtleistung den Reini Erbe-Cup.

Juventus konnte sich 1971 vor dem dem Inter-Club Basilea (96) und Bottecchia (95) und noch vor dem FC Basel auf die grösste Anzahl erwachsener Spieler (162) stützen (dagegen brachten es AC Rossoneri Lausen, AC Virtus Liestal und Aurora Grellingen nur auf einen Bestand von 48, 46, bzw. 20 Spielern).

Im Juni 1982 veranstaltete der FC Juventus Basilea, hinter dem 'Basels fussballbegeistertster Schuhmacher' Domenico Fazzari stand, anlässlich seines 20jährigen Bestehens im Stadion St. Jakob ein Jubiläumsspiel zwischen einer kombinierten Basler Mannschaft (Basel United) und dem Turiner Nachwuchs (Primavera).

1988 ging Juventus-Reggina mit dem FC Breite, bzw. der fusionierten, seit der Saison 1974/75 im autonomen Verhältnis eine Untersektion bildende UPR, eine Gruppierung mit 150 Junioren ein. Der noch zu 80 Prozent aus Italienern bestehende Club, der zu dieser Zeit neben der US Olympia als einziger der Basler Ausländervereine über eine Nachwuchsabteilung verfügte, umfasste jeweils zwei Aktivmannschaften in der vierten und in der fünften Liga, deren Untersektionen aus Südamerikanern und Portugiesen weitgehend autonom waren.

Bei der offiziellen Gründungsfeier des Juventus Fanclub Basilea konnte 1989 der Internationale Luigi De Agostini begrüsst werden. Im seit 1986 bestehenden Vereinslokal an der Kleinhüninger-Anlage 7 verfügten die Italo-Basler über eine Grossleinwand, um auf den italienischen Pay-TV-Sendern Stream und Tele+ jede Partie sehen zu können („Sonntag für Sonntag steigt so die Calcio-Party von Kleinhüningen“ - 2003).

[„Der Präsident musste ein Machtwort sprechen. «Die Wände des Clublokals der US Bottecchia werden nur mit Wimpeln verziert, die nichts mit den Teams der italienischen Serie A zu tun haben (...) Der eine ist Juve-Fan, der andere ist für Milan und der Dritte will, dass man die Inter-Utensilien aufhängt, wir aber wollen neutral sein, dann gibt es keine Diskussionen». Es reicht schon, wenn sich seine Gäste beim sonntäglichen Besuch des Clubhauses, nicht einig darüber seien, welches Serie A-Spiel sie am TV sehen wollen“ (Basler Zeitung 2006)]

Einen FC Juventus gab es auch in Binningen (Auflösung 2004), der ab 1982 als Untersektion den Vereinigten Sportfreunden (Horburg) angegliedert war.

Ticinese (1957 - mit den früheren Nordstern-Spielern Crociani, Wirz, Bürgi und Chenaux), Juventus Basilea (1969) sowie Internazionale Basilea 1978 und 1992 („weil viele Spieler jetzt in Italien in den Ferien weilen, ist erst am 4. August Trainingsbeginn“) unternahmen nebst Jugos (die schnellen drei Wiederabstiege sollen auch mit den vielen Ferienabsenzen zu tun gehabt haben) einen Abstecher in die vierthöchste Liga.

Auf die Spielzeit 1967/68 war vom Inter-Club Basilea und den nach den Trikotfarben der AC Milan benannten Rossoneri aus Lausen erstmals Nachwuchs gemeldet worden. Auch bei Bottecchia besann man sich auf seine Basis. Gerade Sport galt als Möglichkeit, den sich im Leben der Emigration verschärfenden Jugendnöten wie reduzierten Berufsbildungschancen und der Identitätssuche zwischen verschiedenen Sprachen und Kulturen entgegenzuwirken:

„Viele Junioren konnten Gutscheine und Geschenke entgegennehmen und es fiel auf, dass besonders italienischen und spanischen Junioren diese Preise zuerkannt wurden“ (21. Junioren- und Elternnachmittag des FC Black Stars im Spalencasino, NZ 8.2.1972)

_________________________________________________________

Coppa delle Alpi:

16.6.1963 FC Basel - Juventus Football Club 1:5 vor 22000 Zuschauern:

„Das Treffen gegen die berühmte Juventus verfehlte seine Anziehungskraft nicht. In hellen Scharen strömten die Gastarbeiter aus der näheren und weiten Ungebung ins Fussballstadion. Als die beiden Teams gemeinsam auf den Rasen liefen, klappte der Ordnungsdienst nicht. Dutzende von übermütigen Tifosi übersprangen die Brustwehr, um mit Transparenten in den schwarz/weissen Klubfarben ihre Lieblinge zu begrüssen. Erst nach einer halben Stunde erschien die Polizei mit Schäferhunden und riegelte das Spielfeld vor weiteren Invasionen ab“ (NZ 17.6.1963)

An drei Spieltagen in nur einer Woche gastierten 1966 Spal Ferrara, Catania Calcio, S.S.C. Napoli und der Juventus FC im Joggeli):

„Der Alpencup, dessen Spiele in unserem Lande zwischen dem 4. und 15. Juni 1966 seine sechste Auflage erleben wird, gehört zu den beliebtesten der internationalen Wettbewerbe (...) weil er den Fussballanhängern da wie dort die Gelegenheit vermittelt, Elitefussballer aus der Heimat zu betrachten und zu beklatschen. Dies werden vor allem die Tausenden von italienischen Gastarbeitern freudig begrüssen, die sich seit Jahren in der Schweiz betätigen und bewähren“ (Tip-Sportmagazin 31.5.1966)

2.10.1968 FC Basel - FC Bologna 1:2 (Messestädtecup 1968/69):

„Beim Spiel wurde die Wichtigkeit des Beschlusses der Nationalliga erkannt, der sofort - spätestens vom 1. Juli 1969 an - sämtlichen von Nationalligamannschaften für ihre Heimspiele benützten Sportanlagen die Abgabe von Getränken in Glasgefässen verbietet [auch das Mitbringen von Wurfkörpern aller Art wurde unter Strafe ausdrücklich untersagt]. Auch das Mitbringen gefüllter oder leerer Glasgefässe (...) wird ausdrücklich verboten. Was sich im Stadion St. Jakob am Mittwochabend abspielte, war eine traurige ...himmeltraurige Angelegenheit (...) Was da alles an Bierflaschen, Scherben, Papier und Esswaren herumlag, spottet jeglicher Beschreibung“ (BN 4.10.1968)

27.6.1969 FC Basel - FC Bologna 3:1:

„Rund 21000 Zuschauer, vor allem italienische Gastarbeiter, waren erschienen, um den Final des diesjährigen Alpencup mitzuerleben“ (Tip-Sportmagazin 1.7.1969). Im Vorfeld war eine Ermahnung des italienischen Konsuls Trenea an seine Landsleute ergangen, nachdem es beim Spiel Basel gegen Napoli trotz Hundeführern zu unschönen Szenen gekommen war. Ein besonderes Andenken trug derjenige Matchbesucher davon, der gebissen wurde und seine Hosen verlor, worauf ein Hagel von Büchsen und Flaschen niederging und man gegen Bologna auf den Wachthund verzichtete.

22.6.1971 FC Basel - FC Varese 0:1:

„Schlägereien auf den Zuschauerrampen, noch und noch Flaschenwürfe auf das Terrain, sorgten für die in diesen Alpencup-Treffen üblichen widerlichen Begleiterscheinungen“ (BN 23.6.1971)

25.6.1971 FC Basel - SS Lazio Roma 1:3:

„Zum Glück haben die Italiener gewonnen, damit die Zuschauer in der Siegesfreude vergassen, weiter Blödsinn zu treiben (...) Wenn Basel weiterhin in diesem Wettbewerb mitmachen will, muss es sich schleunigst entschliessen, im St. Jakob Eisenhäge und Stacheldraht zu installieren, damit auch bei Italienerspielen auf dem Spielfeld Ordnung herrscht“ (Basellandschaftliche Zeitung 28.6.1971)

__________________________________________________________

Mit der Aufnahme von Hungaria 1959 und Verselbstständigung von Español, Jugos und Anadolu („durch die vorbildliche Haltung der Spanier und Türken, denen ACV, St. Clara bzw. Old Boys Gelegenheit zu sportlicher Entfaltung boten“ - Zitat DV) wurde das Spektrum breiter.

España:

Weil der Verband keine wahllosen Clubgründungen zuliess, bildeten bei den Spaniern und Türken die besten Spieler formell eine Einheit, aber blieben gemäss ihrer nationalen Differenzen auf verschiedene Mannschaften verteilt.

1987 fasste Español entgegen der regionalen Gliederung für den angestrebten Aufstieg Andalusier, Galizier, Katalanen und Basken in einer Mannschaft zusammen, aber befand das Experiment später selber als gescheitert.

1990 trainierten und spielten unter dem Dach Español auf den Sportanlagen St. Jakob fünf autarke, voneinander unabhängige Mannschaften mit jeweils eigenem Präsidenten und eigenen Strukturen in der 4. Liga, die nur die Administration (mit dem Verband oder dem Schiedsrichterwesen) gemeinsam koordinierten: Español A 1963 (der ürsprüngliche Verein), Español B 1975 (intern Pontevedra nach einer Stadt in Galizien), Español C 1978 (La Coruña), Español D 1979 (Galizier aus Rias Baixas) und Español E 1985 (Águilas, einer Stadt in der südspanischen autonomen Region Murcia). Der Sekretär umriss das Freizeitangebot folgendermassen: „der Fussballalltag einer Ausländermannschaft unterscheidet sich stark gegenüber den Schweizer Mannschaften. Fussball ist da nicht nur Hobby, sondern wichtiges Bindeglied in unserem sozialen Umfeld. Unser Vereinsrestaurant (...) ist auch ein Ort der Begegnung. Da werden Feste gefeiert und auf Bestellung ist auch eine Paella zu bekommen“

Magyarország:

„Die Erwähnung des Zusammenschlusses fussballspielender Ungarn im FC Hungaria zeitigte etwas Wallung in der Diskussion, wobei sich die Ansicht durchsetzte, den Ungarn zu empfehlen, einem hiesigen Verein beizutreten, wie dies auch in den anderen Regionen (Zürich und Bern) des SFV möglich war“

„Da die Spielbewilligung auch aufrechterhalten bleibt, falls kein Anschluss zustande kommt, und da man diese Sportler nicht 'Offside' stellen soll, waren die Gegenargumente nicht nur zwecklos, sondern keinesfalls begründet und recht unfreundlich. Erfreulich war deshalb die Geste der US Ticinese (...), das Team des FC Hungaria in ihren Meisterschaftsbetrieb aufzunehmen“ (Berichte DV Fussballverband Nordwestschweiz - NZ und BN 28.7.1958)

4. Liga-Regionalmeister 1958/59:

„Bleiben die Ungarn in ihrer jetzigen Formation zusammen, so werden wir die Magyaren nächstes Jahr bei den Finalspielen um den Aufstieg in die 2. Liga finden. Fussballerisch gesehen repräsentieren die Söhne aus der Puszta heute schon 2. Liga-Standard“ (NZ 22.6.1959)

Während der Revolution verliessen 220000 Ungaren ihre Heimat, viele kamen auch in die Schweiz. Rund 1200 verschlug es während der ersten Welle in die Region Basel. Schon in den Lagern fing man an, Fussball zu spielen. Besondere Aufmerksamkeit erwarb die Lagermannschaft von Liestal, weil sie trotz schlechter physischer und psychischer Verfassung ein 4:4 gegen den FCL erreichte. Nach der Eingliederung in den normalen Lebensprozess kam es in den grösseren Schweizer Städten zur Gründung ungarischer Fussballclubs, so auch der FC Hungaria Basel. Ziel war die Überwindung von Übergangsschwierigkeiten für die ungarische Jugend, sportlichen und freundschaftlichen Kontakt mit Schweizern zu finden und so die Assimilierung zu erleichtern. Ein Einladungsspiel gegen italienische Halbprofis der Liga C, das zufriedenstellend verlief, ermunterte dazu, 1958 Antrag auf Aufnahme in den Fussballverband zu stellen. Gleich in der ersten Saison wurde der Aufstieg in die 3. Liga realisiert (Bericht Andràs Kerekes). Erhalten wurde der Verein durch Mitgliederbeiträge, persönliche Spenden und durch Einnahmen bei Veranstaltungen wie einem Tanzball.

Auch Gastarbeiter aus Jugoslawien hatten bis zur Gründung des FC Jugos vor allem beim FC Hungaria Unterschlupf gesucht (Zitat Daniel Schaub - 'Fussball NWS').

Unter seinem neuen ungarischen Trainer Nandor Cserna stieg der SV Muttenz 1972 wieder in die 2. Liga auf.

Der 1965 nach dem Einmarsch der Russen in die Schweiz geflüchtete Ungare Laszlo Segesdi begründete von 1962 bis 1973 als Juniorentrainer beim FC Nordstern eine goldene Ära und zeichnete auch beim SC Kleinhüningen, dem BSC Old Boys und in Reinach verantwortlich.

„Das grosse Problem des SC Hungaria stellt der Mangel an Nachwuchsspielern dar. Die vollständig assimilierten Ungaren der zweiten Generation ziehen es in der Regel vor, mit ihren Freunden zusammen in einem Schweizer Verein zu spielen, so dass das Durschnittsalter der Fussballer des SC Hungaria ohne die notwendige Blutauffrischung sukzessive ansteigt. Als 1974 die praktisch unveränderte Mannschaft des Gründungsjahres in die vierte Liga absteigen sollte, entschied sich der SC Hungaria, bei den Senioren weiterzuspielen (...) Da das Durchschnittsalter der Spieler mittlerweile bereits 42 Jahre beträgt, wird der SC Hungaria schon bald bei den Veteranen antreten“ (BaZ 18.5.1983)

Das Vereinsleben diente in späteren Jahren vor allem dazu, die Muttersprache zu pflegen (Zitat Präsident Zoltan Soos, 1995). Das Clublokal befand sich ab 1987 am Rande des Gundeldingerquartiers.

_____________________________________________________________

Il calcio come promozione sociale:

Stefano Ceccaronis (FC Basel 1980 bis 1986) Mutter machte sich für die Gleichberechtigung der ausländischen Kinder in der Schule stark. Die Familie war aus der Emilia-Romagna ins Iselin-Quartier gezogen. Ab 1987 stieg sein jüngerer Bruder Massimo zum Publikumsliebling auf.

1985 wurde beim FCB der spanischstämmige Pratteler Enrique Mata (Neuchâtel Xamax) zum Stammspieler. Seinen ersten Profivertrag hatte er beim damaligen A-Club FC Nordstern unterschrieben.

Vito Gottardi (FC Basel 1989 bis 1992) fand nach dreijähriger Pause über die italienische Sektion des SC Dornach 'CS Tricolore' in den Fussball zurück.

Der Aescher Erminio Piserchia („dessen Eltern in die Schweiz gekommen waren, um zu arbeiten und nicht gegen den Fussball waren, aber diesen auch nicht unterstützten“ - Edgar Hänggi, bz Basel 29.4.2020), stiess über den damaligen Erstligisten Concordia 1983 zu GC und spielte in St. Gallen und für Lugano. Aus der Nachwuchsabteilung von Aesch stammte auch der 'Sizilianer' Gaetano Giallanza (FC Aesch, FC Arlesheim, FC Aesch, BSC Old Boys, FC Basel, Servette FC, BSC Young Boys, FC Sion, FC Basel), der eine internationale Karriere anstrebte.

Samuele Campo (FC Lausanne-Sport, FC Luzern) wurde als Sechsjähriger bei einem Hallenturnier in Kleinhüningen entdeckt. Auch Marco Aratore (FC Thun, FC Aarau, FC St. Gallen) durchlief sämtliche Stufen beim FC Basel.

„Cambrio, Paoletta, Quaranta, Chiarelli, Salzillo . so könnte ein Teil der Mannschaftsaufstellung eines italienischen Teams lauten. Doch weit gefehlt - das sind einige der Spielernamen des Erstligisten Old Boys. Die meisten dieser Fussballer sind Schweizer oder spielen zumindest seit Jahren in der Nordwestschweiz, so dass man sich auch auf dem Platz in baseldeutscher Mundart verständigt“ (Andreas Schluchter BaZ 16.4.1984, Spielbericht zum 1. Liga-Spitzenspiel FC Concordia vs. BSC Old Boys)

„Cesare Cosenza [fünf Nationalliga A-Spiele für den FC Basel in der Saison 1982/83], Cuno Mattioli [ein Tessinergeschlecht], Stefan Donelli, Germano Fanciulli, Carmelo Magro: was sich auf den ersten Blick hin wie die Angestelltenkartei einer Pizzeria ausnimmt, ist in Tat und Wahrheit ein Auszug der Kaderliste des Nationalliga-B-Neulings Old Boys Basel. Und weitere Namen, die Assoziationen von heisser Sonne, überfüllten Stränden und kühlen Gelati hervorrufen, liessen sich anfügen (...) Stefan Donellis Urgrossvater war schon Schweizer, einzige Erinnerung an die Vergangenheit im Süden ist der wohlklingende Familienname. «Kein Wort Italienisch spreche ich. Es ist eine Schande!» (...) Grossgeworden bei OB ist er zusammen mit Germano Fanciulli und Carmelo Magro, den einzigen 'echten' Italienern. Nur: auch sie sind in Basel aufgewachsen und kennen Italien bloss von den Ferien her“ (Thomas Bürgi, Basler Zeitung 5.8.1987)

___________________________________________________________

AS Timau (I):

„In der Serie B hat der Satus-Neuling AS Timau im ersten Anlauf reüssiert und steigt in der kommenden Saison in die Promotion auf, wobei gerade das faire und korrekte Verhalten dieser Gastarbeitermannschaft diesen Erfolg besonders sympathisch macht“ (Basler Nachrichten 25.5.1966)

Promotions-Cupfinal 1967 AS Timau - SC Baudepartement II 3:1 „vor einer stimmungsvollen Kulisse - etwa 300 Anhänger von Timau waren erschienen“ (BN)

„Timau ist eine sympathische Italienermannschaft aus Basel, der bei einem frühen Torerfolg alles läuft und die nur schwer zu bezwingen ist. Geraten die Italiener in Rückstand, geben sie meist bald auf und sind leicht zu besiegen“ (Spielbericht 1970)

„Dass auch in der vierten Liga akzeptabler Fussball gespielt werden kann, bewiesen am Sonntag vormittag die beiden Spitzenmannschaften Old Boys II und Timau. 300 Zuschauer, meist Anhänger der AS Timau, hatten den Weg auf die Schützenmatte gefunden und damit mehr als zu jedem Zweitliga-Spiel an diesem Wochenende (...)

Während in der vierten Liga das Team der AS Timau auch 'inoffiziell' diesen Namen trägt, spielen in der fünften Liga zwei selbständige Untersektionen, die sich US Napoli und AS Molisana nennen. Offiziell aber treten zu den Wettspielen alle drei Teams unter der Bezeichnung Timau an, dem Namen eines Dorfes in der norditalienischen Region Friaul. Sogenannte Untersektionen sind bei den in der Nordwestschweiz spielenden italienischen Vereinen keine Seltenheit. Oftmals wechselt gleich eine ganze Untersektion den Club. So stiessen vor knapp drei Jahren grosse Teile der Untersektion 'Associazione Regionale Calabro Emigrati' von Juventus Basilea zur AS Timau (...) Ein Club - drei Mannschaften - drei Vorstände und drei verschiedene Dresses“ (Andreas Schluchter, BaZ 4.5. und 7.5.1984)

„«Die AS Timau ist von Spielern gegründet worden, die aus dem Dorf Timau stammten», erklärt der Präsident Angelo Nocera. Die Bindung an das Dorf Timau ist mittlerweile aufgehoben. «Von dort ist nur noch ein Vorstandsmitglied», führt Nocera an, selbst gebürtiger Kalabreser (...) Die Erfolge des kleinen Vereins mit 80 Aktivmitgliedern erstaunen. Timau besitzt keine Juniorenabteilung. Und das Durchschnittsalter des Aufsteigers in die dritte Liga lag letzte Saison über 30 Jahren“ (Martin Pütter, BaZ Oktober 1987)

1988 stammte in den vier Mannschaften kein einziger Spieler mehr aus dem kleinen Dorf der Provinz Udine.

„Der Fussball aus Italien ist für viele überhaupt das stärkste Bindeglied zur alten Heimat. Die meisten der 20-30jährigen Fussballer von Timau b (US Napoli) und Juventus sind in der Schweiz geboren und sprechen ebensogut Schweizer Mundart wie Italienisch. Punkto Fussball aber, da sind sie durch und durch Italiener geblieben. Da interessieren die Resultate von Milan, Inter, Roma oder eben Napoli und Juventus weit mehr als das Abschneiden von GC, Sion, Servette oder Basel“ (Timau-'Juve', ein Stück Italia auf dem St. Jakob - Andreas Schluchter, BaZ 1.12.1986)

FC Internazionale Basilea:

„Erstmal seit dem kurzen Gastspiel von Juventus in den frühen siebziger Jahren spielt ein Gastarbeiter-Club in der zweiten Liga der Fussballer. Die im charakteristischen Schwarz/Blau-Gestreiften ihrer Lieblinge Inter Mailand antretenden Akteure sind eine Randbemerkung wert: Fussball ist ein Integrationsfaktor für Ausländer.

Bei der Gründung 1963 spielte man nur zum Plausch Fussball und war in erster Linie Fan-Club von Internazionale Mailand (Inter-Fanclub Kleinbasel). «Wir sind regelmässig nach Mailand an den Match gefahren» (...) Nach dem Aufstieg in die 3. Liga 1970 war während einer gewissen Zeit die Junioren-Mannschaft das Aushängeschild. Später hat man die Junioren-Abteilung aufgelöst und die 'Squadra' im Fussball der 'Grossen' integriert (...) Immerhin wird man von der nächsten Saison an wieder frisch aufbauen: ohne Junioren-Abteilung verliert man die Qualifikation für die Zweite Liga automatisch (...) Der Nachwuchs an sich wäre kein Problem: Buben italienischer Abstammung, die hier zur Schule gehen, schon längst Basler sind, aber weiterhin Italiener. Das gilt im Grunde genommen auch für das Fanionteam und ebenso bei den übrigen Mannschaften des Clubs, einer in der Vierten, zwei in der Fünften Liga (...) Im Sport werden sie voll akzeptiert, fügen sich in die vorhandenen Strukturen, ohne ihr Eigenleben zu vernachlässigen (...) Bei Internazionale ist man sich durchaus bewusst, dass man ein Bindeglied zwischen der alten Heimat und der neuen Umwelt geworden ist (...), der Fussball eine echte gemeinnützige Leistung vollbringt“

(Urs Hobi, BaZ 1.9.1978)

„Bereits auf 8.30 wurde dieses Spiel angesetzt - als Vorspiel zu einem Drittliga-Match des FC Breite! Offenbar will man in Basel den Gastarbeiterverein Internazionale schikanieren“ (2. Liga FC Internazionale - SV Sissach 0:3, Basellandschaftliche Zeitung 27.9.1978)

Internazionale Basilea stellte 1976 den Meister bei den B-Junioren.

«Wenn wir den Vergleich mit anderen Zweitliga-Clubs der Region ziehen, sind wir von der Struktur her einfach zu schwach (Vereinsorganisation, finanzieller Hintergrund). Von (sogenannten) Spesenentschädigungen kann ohnehin keine Rede sein, aber das Training kostet Geld, die Reisen und das Material. Auch die Matchunkosten sind beträchtlich. Spielerisch könnte man eher mithalten (...) Wir liegen im Training noch weit zurück. Spielertrainer Madonia und der beste Mannschaftsspieler sind am Tag vor dem ersten Meisterschaftsspiel aus den Ferien zurückgekehrt. Unsere Leute können ihren Urlaub nicht nach dem Terminkalender der Meisterschaft ausrichten» (Spiko-Präsident Giuseppe Pezzetta).

„Wir sind, wie andere Vereine mit italienischen Spielern, eine emotionelle Mannschaft - sehr schnell euphorisch, sehr schnell betrübt“ (Spielertrainer Michele Quaranta 1987: der in Frankreich aufgewachsene Italiener war neben Oberwil, Nordstern und OB beim FC Laufen in der NLB aktiv)

Unter dem neuen Präsidenten Primo Saligari rüstete der FC Internazionale Basilea ab 1985 mit Hilfe von Supportern und einer Sponsorengruppe kräftig auf. Auf dem Platz hatten nun nicht mehr nur die Italiener das Sagen. Jetzt galten aber sie, welche doch immer hartes Brot gegessen hatten, als Millionaris!

An der Delegiertenversammlung des Fussballverbandes im August 1987 folgte gegen den neuen Hecht im Karpfenteich eine Retourkutsche: die Ausländervereine hätten mit der Unsitte angefangen, für Amateurspieler Geld zu zahlen, äusserte sich der Vertreter des FC Grasshoppers. Ein Raunen ging durch den Saal (Zitat).

(Nachdem Transferzahlungen vorher unter dem Tisch getätigt worden waren, durften ab dem 20.6.1995 offiziell auch Amateurfussballer ohne Profilizenz für Spesen entschädigt werden. Vorgesehen wurden neu auch Ablösesummen als Ausbildungsentschädigung. Ein Club hatte ausdrücklich keine Entschädigung zu zahlen, wenn ein Spieler älter als 31 Jahre war, oder wenn der bisherige Club nicht zur Ausbildung des Spielers im Juniorenalter beigetragen hatte)

1988 gelangte Saligari mit einem Schreiben an die Schiedsrichter-Kommission, dessen Inhalt über Spannungen im Problemkreis seines Vereins mit den Schweizer Clubs und den Unparteiischen in der Presse veröffentlicht wurde: er prangerte die Diskriminierung und Verteufelung 'seiner an und für sich überlegenen Mannschaft' an: „womit wir allerdings nicht mehr bereit sind zu leben, ist die systematische Verunglimpfung unserer Herkunft, sind Verrohung und Brutalität im Sport, ist die andauernde Parteilichkeit, die von einem Grossteil der Schiedsrichter praktiziert, respektive begünstigt wird.“ Der damalige Präsident des Fussballverbandes, Vincenz Forelli, wies die Vorwürfe als Unterstellungen und ehrverletzende Behauptungen in aller Entschiedenheit zurück und warf Saligari bewusste Unfairness und Stimmungsmache vor. 'Dass Schiedsrichter - mit dem Ziel, Gastarbeitermannschaften Moral und Rückgrat zu brechen, sich fremdenfeindlich mit den Schweizer Gegnern zu Interessengemeischaften verbinden würden, könne abgesehen davon schon darum nicht stimmen, weil über ein Drittel selber Ausländer seien'.

Das Gefühl angeblicher Ungleichbehandlung als Ausdruck tief sitzender Demütigung zog sich wie ein roter Faden durch die Migrantenvereine: „überhaupt seien alle Schiedsrichter der Region nicht normal und einzig dann, wenn der Spielleiter von Bern oder Aarau anreise, werde die US Napoli Basilea gerecht behandelt“, hiess es noch 1996, als ein erboster Anhänger nach vier (!) Platzverweisen gegen seine Lieblinge auf den Platz gestürmt war, um dem Unparteiischen an den Kragen zu gehen.

Trotz der finanziellen Anstrengungen gelang Internazionale der Aufstieg in die 2. Liga erst 1992. In regionalen Pokal-Wettbewerb allerdings erwies man sich oft als Riesentöter („wenn Internazionale in Cupspielen gegen Zweitligisten antritt, ist oft kein Klassenunterschied festzustellen“):

„Dass der FC Internationale den Basler Cup gewinnt, ist beileibe keine Überraschung. Schon vor dem Finale wurden mit Gelterkinden, Birsfelden und Leader Muttenz drei Zweitligisten aus dem Cup geworfen. Dass aber Internazionale den Final gegen Allschwil so deutlich dominiert, das war nicht abzusehen. Bis auf wenige Szenen stand der Sieger dieser Partie nie zur Diskussion“ (Basellandschaftliche Zeitung 10.5.1991)

1991 qualifizierte sich die 3. Liga-Mannschaft nach einem Erfolg über den FC Breitenbach für die zweite Hauptrunde des Schweizer Cups, wo man sich dem SC Kriens (NLB) auf dem Bachgraben 0:4 beugen musste.

Zum 30jährigen Jubiläum 1995 musste eine neue Mannschaft auf die Beine gestellt werden, weil nach dem Wiederabstieg in die 3. Liga der gesamte Vorstand zurückgetreten war und sämtliche Spieler den Verein verlassen hatten. Die hochgezüchteten Ambitionen erledigten sich so schliesslich selber.

Für die Basler Anhänger von Inter Mailand war der Treffpunkt an der St. Jakobsstrasse 200 in einem Lokal auf dem Güterbahnhof Wolf.

AS Timau (II):

In die Fussstapfen trat unter den Gebrüdern Angelo und Arcangelo Nocera die ab 1995 von einem Möbelgeschäft unterstützte AS Timau, die unter Spielertrainer Marco Chiarelli (FC Riehen, FC Nordstern, BSC Old Boys) zur Nummer 1 der italienischen Fussballvereine in der Region aufrückte. Der Fehler von Internazionale, nur auf die erste Mannschaft zu setzten, sollte mit dem Ausbau der Nachwuchsabteilung und einem besseren Fundament vermieden werden. Die Promotion in die 2. Liga unter dem Spielertrainerduo Grava und Vidal machte eine Kooperation mit anderen Gastarbeiterclubs nötig.

Angelo Nocera, der in der Breite an der Zürcherstrasse ab 1969 ein Coiffeurgeschäft führte („welches zum Treffpunkt der Fussball-begeisterten Italianità wurde“), war als Spiko zum Präsidenten gewählt worden und führte den „ambitionslosen Verein mit rudimentären Strukturen“ nach oben: «Italiener der zweiten und dritten Generation sollen bei uns Zugang und ein Stück Heimat haben. Es darf nicht sein, dass alle Secondi zu Schweizer Clubs gehen müssen, weil für ihre Spielstärke kein geeigneter Verein existiert. Timau ist breit abgestützt, wird familiär geführt und hat starke Wurzeln. Ich möchte aufzeigen, dass auch ein ausländischer Verein in der 2. Liga bestehen kann»“ (Basellandschaftliche Zeitung, September 2001)

„Der Zusammenhalt ist traditionell gut. Viele Spieler kennen sich über Jahre. Da spielt die Herkunft keine Rolle, es spielen Italiener, Kosovo-Albaner, Spanier, Franzosen und sogar ein Schweizer zusammen“ (Basler Zeitung 2.9.2003)

10.9.1975: Nationalmannschaft Italien - FC Basel 6:0 (15'000 Florenz).

16.6.1976: FC Basel - AC Perugia 2:3 (1700 Stadion St. Jakob: Benefizspiel anlässlich der von der 1972 gegründeten Associazione Regionale Umbra di Basilea mit 330 Mitgliedern veranstalteten 'Umbrien-Tage')

Am 18. Februar 1981 fand im Stadion St. Jakob vor ca. 10'000 Zuschauern ein Benefizspiel zwischen dem FC Basel und dem SSC Napoli statt, dessen Reinerlös den Erdbebenopfern in Süditalien zugute kam. Die Organisation des von einem Galaabend begleiteten Anlasses übernahm der Dachverein der regionalen italienischen Sportvereine 'C.O.A.S.P.I.T.' (Comitato Ass. Sportive Italiane).

Autorizzazione a giocare, contingenti di stranieri:

Für Kopfschütteln sorgte 1988 das Komitee der 1. Liga, Azzuri Biel unabhängig vom Ausgang gegen den FC Pratteln den Aufstieg wegen zu vieler...Ausländer zu verwehren. Das Reglement schrieb vor, dass neben einem reinen Ausländer (Kategorie A) höchstens fünf assimilierte Ausländer (Kategorie C, bzw. sechs assimilierte Ausländer ohne Kategorie A) eingesetzt werden durften. Begründet wurde der Paragraph damit, auch aus Rücksicht auf die Auswahlteams die Gastarbeiter lieber in Schweizer Mannschaften integriert zu sehen.

Als Fussballschweizer ohne Schweizer Pass galt, wer seit mehr als sieben Jahren oder seit seinem 10. Lebensjahr ununterbrochen hier Wohnsitz hatte. Per 1. Mai 1990 wurde die Dauer auf fünf Jahre gesenkt. Grenzgänger (Kategorie B) wurden gesondert behandelt ('in der Mannschaft von Erst- oder Nationalligaclubs einer Ortschaft, die bis zu 20 km von der Landesgrenze entfernt liegt, dürfen zusätzlich zwei Ausländer mitwirken, sofern sie im Gebiet bis zu 20 km jenseits der Schweizer Grenze schon mindestens zwei Jahre Wohnsitz haben und nur mit Clubs des Grenzgebiets spielten').

Im Mai 1996 schaffte die Nationalliga nach dem Bosman-Urteil die bis anhin geltende 3+2-Regelung (drei Ausländer und zwei Assimilierte) und das Grenzgänger-Statut ab. Fortan konnten sieben ausländische Spieler auf dem Matchblatt notiert werden und gleichzeitig fünf ohne Schweizer Pass auf dem Platz stehen. Assimiliert bedeutete neu, im Juniorenalter mindestens vier Jahre in der Schweiz aktiv gewesen zu sein.

Ab der Saison 2004/05 galten Spieler aud dem EU-/ EWR-Raum nicht mehr als Ausländer.

Türkiye:

Der zwanzigjährige Türke und gelernte Metallbau-Schlosser Ertan Irizik, der mit dem Lohn als Fussballer seine Familie ernährte, sorgte über die sportlichen Qualitäten hinaus für Aufsehen. Für die verwitwete, nur türkisch sprechende Mutter und die beiden jüngeren Geschwister übernahm er eine Art Vaterfunktion und (wie danach sein Halbbruder Murat Yakin) den Kontakt mit Ämtern und Lehrern. Im Alter von zehn Jahren in die Schweiz gekommen, hatte ihm der Beitritt zum FC Concordia geholfen, sprachliche und soziale Barrieren zu überwinden. 1984 erhielt er einen Vertrag beim FC Basel („ein junger Türke setzt sich fernab seiner Heimat durch, findet sich in der Kälte Basels ebenso zurecht wie einst zuhause in Istanbul“ - Josef Zindel)

Gegen einen Antrag der Schweizer Demokraten („Bananenrepublik, Mafialand, Vetterli-Wirtschaft“) bürgerte der Baselbieter Landrat im Januar 1994 die Gebrüder Murat und Hakan Yakin in deren Wohngemeinde Münchenstein ein, nachdem selbst Bundesrat Adolf Ogi in einer nationalrätlichen Fragestunde für die beiden begnadeten Fussballer ein beschleunigtes, privilegiertes Verfahren als Angelegenheit von „erheblichem öffentlichen Interesse“ bezeichnet hatte.

(1976 hatte die Nationale Aktion wegen des Steuerdomizils des damaligen Nordstern-Trainers Zvezdan Cebinac interpelliert)

„Wir waren in meiner Juniorenzeit bei Concordia eine Multikultimannschaft, in der vorwiegend Ausländer spielten. Wir waren ein Paradebeispiel für Respekt und Toleranz untereinander. Es spielte überhaupt keine Rolle, woher ein Mitglied dieser Gemeinschaft stammte, jeder wurde akzeptiert“ (Murat Yakin 2003)

„Für sie war der Besuch des Unterrichts ein notwendiges Übel. Sie begannen erst am Ende der Schulstunden aufzuleben. Endlich frei, rannten die beiden Brüder zu dem kleinen holprigen Feld hinter ihrem Gebäude in der Christoph-Merian-Strasse. Dieses von Bäumen gesäumte Grünrechteck - nur drei Kilometer vom Sankt-Jakob Park entfernt, war der privilegierte Schauplatz ihrer ersten Heldentaten“ (Le Temps, 31.12.2002 über das schweizerisch-türkische Gebrüderpaar Murat und Hakan Yakin)

Eren Derdiyok, der seine Lehren abbrach und alles auf den Fussball setzte, schaffte über die unteren Ligen den Sprung ins Nationalteam. Später verriet er, dass er sich bei Wahlmöglichkeit für die Heimat der Eltern entschieden hätte. Seinen Erfolg führte er auf das stabile Umfeld der Familie zurück. Eray Cömerts (14 A-Länderspiele - „zwischendurch gab es die Überlegung, für die Türkei zu spielen, aber ich denke, das ist etwas ganz Normales“ - bz Basel 12.12.2019) Grosseltern kamen 1975 als Gastarbeiter aus Ostanatolien in die Schweiz.